La publicité sur internet est un vaste sujet, presque aussi vieux que le web lui-même. L’idée ici n’est pas d’en retracer l’histoire (d’autres articles le font) mais de redonner quelques éléments de contexte avant d’aborder ses impacts environnementaux, notamment via des mesures.

Commençons par un exemple dont nous sommes probablement tous familiers, d’une façon ou d’une autre :

Entre le choix pour les notifications, les cookies et les publicités, l’utilisateur n’a de prime abord qu’un très faible aperçu de la page qu’il souhaite atteindre. Les publicités y sont souvent pour quelque chose et leur impact en termes de données transférées et de requêtes (entre autres) est loin d’être négligeable. A noter que ce type d’affichage est souvent encore pire sur mobile.

Ainsi, chacun verrait au quotidien plus de 5000 publicités dont une bonne partie sont numériques [EN]. Ceci est d’autant plus préoccupant que les bloqueurs de publicité fonctionneront prochainement moins bien dans Chrome et les navigateurs qui en sont dérivés (source [EN]).

Le sujet de la publicité en ligne avait déjà été abordé dès 2015 :

- Mozilla estimait que les publicités en ligne représentaient jusqu’à 39% de la bande passante totale utilisée (source [PDF, EN, 251 ko])

- Le New York Times estimait le coût des publicités en termes de temps de chargement comme souvent plus élevé que pour le contenu principal (source [EN])

- Un papier s’intéresse à leur performance (et à leur impact sur celle-ci) (source [EN], PDF, 3,6 Mo)

En 2018, une publication scientifique se penchait déjà sur les impacts environnementaux de la publicité en ligne [EN]. La méthodologie retenue souligne la complexité du sujet. En plus des difficultés inhérentes à l’évaluation des impacts environnementaux du numérique, on trouve ici plusieurs facteurs aggravants :

- La collecte intensive de données personnelles afin d’alimenter le micro-targeting (adapter les publicités à l’internaute)

- Le Real-Time Bidding [EN], système de micro-enchères permettant de définir quelle publicité affichée à un emplacement donné pour un internaute spécifique

- Les différents formats de publicité possibles (nous y reviendrons)

- Le coût de production de la publicité, directement lié aux différents formats possibles

- Les comportements induits (en particulier l’incitation à la consommation)

Comme si ce n’était pas suffisant, il faut garder en tête que le coût financier lié à ces publicités est astronomique (on parle ici de plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année) mais les revenus générés beaucoup plus difficiles à estimer. Je vous invite à ce propos à consulter l’ouvrage “Le grand krach de l’attention” de Tim Hwang.

Enfin, ces pubs sont de plus en plus souvent détournées ou utilisées à des fins frauduleuses [EN].

Nous allons donc chercher (malgré tout) à estimer les sources de surconsommation de la publicité en ligne, afin de guider les choix de conception pour leur diffusion.

Publicité en ligne et Numérique Responsable

Avant de regarder plus en détail les impacts environnementaux, prenons la perspective du Numérique Responsable.

Les publicités sont bien sûr concernées par l’accessibilité, afin d’être compréhensibles et utilisables par le plus grand nombre [EN].

Au-delà de la fraude évoquée plus haut, la publicité pose un risque de sécurité car l’utilisateur ne maîtrise pas où va le mener un clic sur la publicité.

Pour ce qui est des données personnelles, l’arrivée du RGPD (Règlement Général de Protection des Données) en mai 2018 a permis aux utilisateurs de constater l’impact des trackers et publicités. Le New York Times décida alors de supprimer des publicités sans pour autant constater le moindre impact sur ses revenus (source [EN]). Ceci tend à remettre en question l’attachement historique de la presse en ligne pour la collecte de données personnelles et la publicité.

La collecte et l’utilisation massive des données personnelles a également mis en évidence des risques de fuite de données jugées confidentielles (source [EN]) notamment en Europe [EN, PDF, 5.1 Mo]. Un imposant rapport fournit plus d’informations sur l’évolution de la publicité en ligne ces dernières années en Europe [EN, PDF, 4.6 Mo]. Il en ressort :

- Une utilisation de plus en plus généralisée de la publicité en ligne

- La création de quasi-monopoles pour Alphabet et Meta

- La collecte toujours plus conséquente de données personnelles pour alimenter tout cela

- Un manque important de transparence

- Des impacts notamment environnementaux de plus en plus élevés

- La remise en question des gains réels (notamment en termes de réduction des impacts environnementaux) des derniers progrès en termes d’efficience et d’efficacité

Intéressons-nous désormais aux impacts environnementaux.

Comprendre les impacts environnementaux d’une publicité en ligne

Ces impacts ont déjà été abordés, notamment via une méthodologie proposée par SRI [PDF, 326 ko]. Ce document propose un référentiel pour la prise en compte des impacts environnementaux des campagnes de publicité. Il est assez complet mais on peut regretter une fois de plus que les impacts du numérique se limitent aux données transférées.

L’ADEME a également publié début 2025 un rapport d’ACV comparant les différents canaux de diffusion de publicité (en ligne ou non) [PDF, 62.5 Mo]. Il en ressort que les gains environnementaux de la numérisation sont surestimés et que l’on assiste plutôt à des transferts et compléments d’impacts.

Commençons par nous interroger sur les principaux paramètres pouvant influer sur ceux-ci :

- La plateforme sur laquelle la publicité est diffusée

- Le format de la publicité

Il ne nous est pas possible (pour l’instant) d’estimer les impacts liés aux systèmes de micro-enchères et autres intermédiaires impliqués dans le choix et la diffusion des publicités.

Sur quelle plateforme diffuser ?

Les structures qui ont recours à la publicité en ligne ont déjà en tête leurs propres critères pour choisir sur quelle plateforme diffuser. Il peut s’agir du coût de placement (programmatique), l’audience mais aussi la typologie de plateforme. Ainsi, on ne communique pas de la même façon sur un réseau social, un site de e-commerce, une plateforme de streaming ou un journal en ligne. Et on ne vise pas non plus le même type de public.

Après avoir identifié plusieurs sources à ce sujet, nous avons retenu huit plateformes (classement [EN]). Pour chacune, nous avons choisi une URL affichant du contenu afin que le résultat soit représentatif d’un usage par un humain. Les pages mesurées sont donc les suivantes :

* Google : https://www.google.com/search?q=wok

* Facebook : https://www.facebook.com/comandwok/?locale=fr_FR

* Instagram : https://www.instagram.com/mywok_officiel/

* TikTok : https://www.tiktok.com/search?q=greenspector&t=1732865976568

* Linkedin : https://www.linkedin.com/company/greenspector

* Bing : https://www.bing.com/search?q=wok

* Amazon : https://www.amazon.fr/s?k=wok

* Pinterest : https://www.pinterest.com/search/pins/?q=greenspector&rs=typed

On note ici que la moitié des plateformes retenues sont des réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur les impacts environnementaux des applications correspondantes, vous pouvez consulter cet article : https://greenspector.com/fr/quelle-empreinte-environnementale-pour-les-applications-reseaux-sociaux-edition-2023/

Sur chacun de ces sites, nous avons mesuré :

- Le chargement de la page

- Une pause après le chargement

- L’acceptation des cookies

- Une pause après leur acceptation

- Scroll jusqu’en bas de la page

- Nouvelle pause en bas de page

Il s’est avéré impossible de mesurer correctement sur le site web TikTok sur mobile à cause des redirections intempestives pour télécharger l’application mobile. On se contentera donc des résultats obtenus dans l’étude mentionnée dans le paragraphe précédent : il était alors apparu que l’application TikTok est la plus impactante pour l’environnement. Ceci est notamment lié au fait de mettre massivement en avant des vidéos. Dans ce cas, l’usage fait que les contenus sont systématiquement préchargés et lancés automatiquement, ce qui est une mauvaise pratique du point de vue l’écoconception.

Comparons désormais les sites mesurés avec Greenspector Studio sous l’angle de 3 métriques : énergie, données transférées et temps d’affichage.

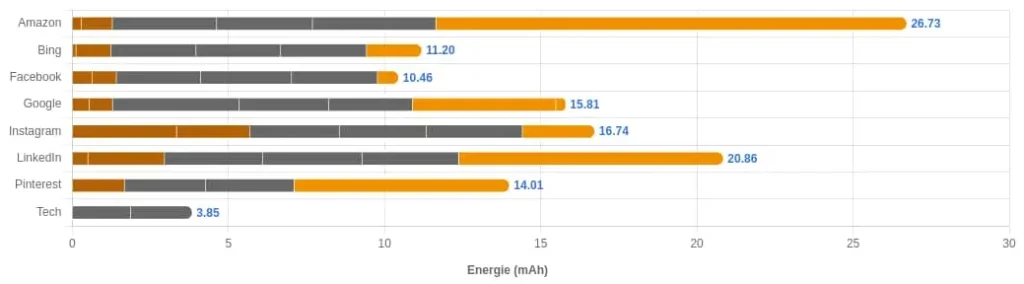

Énergie

“Tech” regroupe les étapes de mesure qui nous servent de point de comparaison : référence, appareil sans aucune application ouverte.

En orange, on trouve les étapes de chargement.

En marron, les étapes de scroll.

En gris foncé, les étapes de pause.

On constate ici que le site le plus consommateur est Amazon, suivi par LinkedIn, et le moins impactant Facebook.

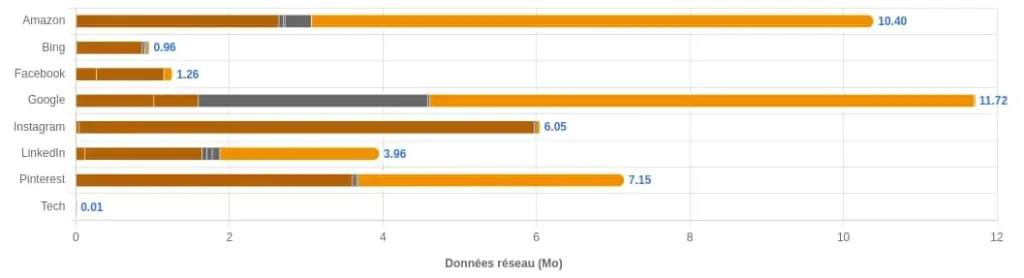

Données transférées

Ici, plusieurs constats sont surprenants de prime abord :

- Google est de loin le site utilisant le plus de données (suivi par Amazon), alors même qu’il est encore régulièrement présenté comme un exemple de site écoconçu. Nous y reviendrons plus tard. Inversement, on notera qu’Amazon apparaissait mieux classé dans notre article sur les sites d’e-commerce car les sites y étaient majoritairement plus impactants.

- Bing est le site le moins impactant (pas vraiment de surprise ici), suivi par Facebook (ce qui est déjà beaucoup plus contre-intuitif).

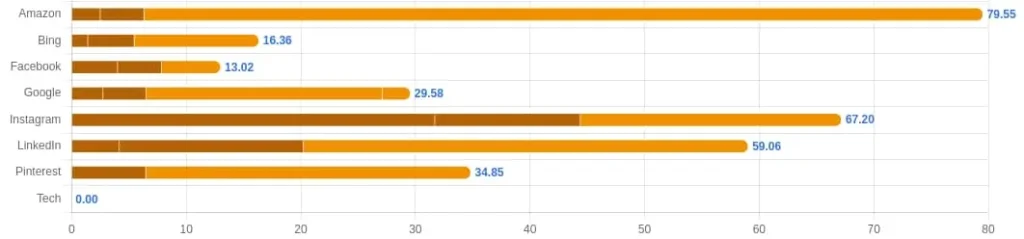

Temps d’affichage

Facebook présente ici le parcours le plus rapide. En-dehors d’Amazon (que l’on abordera plus en détail), Instagram et LinkedIn ressortent de ces mesures avec les parcours les plus longs.

Analyse détaillée

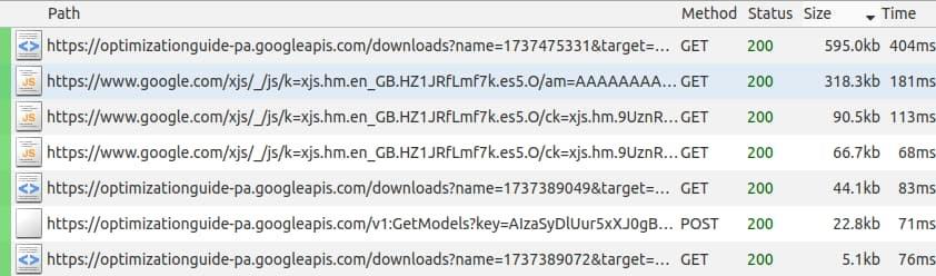

Dans le cas de Google, on constate dans Greenspector Studio beaucoup de requêtes sur mobile Android après acceptation de tous les cookies.

En effet, sur mobile Android, l’action d’accepter tous les cookies pour Google dans Chrome déclenche plusieurs requêtes dont certaines très lourdes. Le même comportement n’est pas observé sous Chrome sur PC. Ceci est a priori à imputer au système d’exploitation Android et à ses liens forts avec les services Google.

Plus généralement, la page d’accueil google.com du moteur de recherche est encore régulièrement présentée comme une page écoconçue. Ce ne devrait pas être le cas. Au-delà des requêtes supplémentaires évoquées juste au-dessus, la multiplication des fonctionnalités (notamment liées à l’Intelligence Artificielle) vient remettre ceci en question. Ceci souligne également le fait que la légèreté apparente d’une page doit être vérifiée par une mesure aussi complète que possible et corrélée dans l’idéal aux engagements environnementaux de la structure fournissant la page en question.

Amazon

Au fil des années, il est devenu un exemple bien connu de ce qu’il ne faut pas faire en termes d’écoconception notamment en termes d’expérience utilisateur et de sobriété visuelle.

Ce réseau social apparaît ici plutôt comme un bon élève si l’on s’en tient aux mesures.

En naviguant sur le site dans les conditions de mesure, on en découvre l’explication : la navigation sur le site est constamment bloquée par des popups intempestives, notamment pour demander à l’utilisateur de se connecter. Ainsi, les zones affichées et affichables sont très limitées. Pour ce type de situation (et en tenant compte du cas de TikTok évoqué plus haut), il pourrait être intéressant de mesurer les réseaux sociaux avec de la mesure manuelle. Ainsi, il serait simple d’éliminer les popups au fur et à mesure de leur affichage. Toutefois, en conditions réelles, ce type d’expérience tend surtout à motiver l’internaute à créer un compte et/ou à installer l’application mobile (ce qui est probablement le but recherché).

Facebook apparaît donc moins impactant environnementalement pour le parcours mesuré. Toutefois, gardez en tête que ceci est obtenu au prix d’une dégradation de l’expérience utilisateur.

Conclusion intermédiaire

Si l’on garde en tête toutes les subtilités liées à chaque plateforme et aux conditions de mesure, Bing apparaît comme le site du panel le moins impactant pour les annonceurs. Le contenant de la publicité est ici très important car l’impact de l’annonceur est bien sûr très lié aux sites sur lesquels il annonce. La responsabilité de l’impact ne se résume pas au format de la publicité uniquement.

Le format de la publicité

Au-delà de l’endroit où vos publicités sont affichées, le choix du format peut être très impactant. Par exemple, le site Semrush liste 26 types de publicités parmi lesquels nous retenons :

* Image

* Vidéo

* Animation

* Rotation (défilement horizontal de différentes publicités)

La plupart sont déjà mesurés dans notre article sur l’impact des éléments d’une page.

Même si le contenu et son format influent sur le résultat, les déclinaisons possibles peuvent être classées de la façon suivante, du moins impactant au plus impactant en termes d’impact environnemental :

- Image allégée

- Image brute

- Vidéo basse définition

- Vidéo haute définition

- Animation / rotation

Afin de s’assurer de réduire leurs impacts, nous avions déjà publié un article sur la sobriété éditoriale dans lequel vous pourrez facilement reprendre certaines recommandations.

Résultats d’une étude dédiée

Des mesures avaient été réalisées précédemment par Greenspector pour SEPM (Syndicat des éditeurs de la presse magazine). Pour cela, différents formats avaient été comparés, en se basant sur les standards de l’IAB (Interactive Advertising Bureau) : 300×600, panneau d’affichage, différents formats de bannières, etc. Plusieurs types de contenus sont mesurés :

- Statique (image et texte)

- Animation

- Carrousel

- Vidéo

Données transférées

La tendance générale observée est plutôt logique.

Les volumes de données transférées augmentent considérablement avec la taille (totale, en pixels) de la publicité

Au niveau des données transférées, les types de médias peuvent être classés du moins impactant au plus impactant :

- Statique

- Animation

- Carrousel

- Vidéo

Énergie

Pour ce qui est de la décharge de batterie, les constats sont davantage contrastés.

Pour ce qui est de la décharge de batterie lors du chargement de la publicité et du scroll, on retrouve du moins impactant au plus impactant :

- Statique

- Carrousel

- Animation

- Vidéo

Lorsque l’utilisateur est inactif (pause), on a du moins impactant au plus impactant :

- Statique

- Carrousel

- Vidéo

- Animation

Il est intéressant de noter ici les ordres de grandeur constatés. Pour le statique et le carrousel, la vitesse de décharge est très proche. Pour la vidéo, la vitesse de décharge est dix fois supérieure. Pour le carrousel, elle est de l’ordre du double par rapport à la vidéo. Cette étape d’inaction est essentielle car elle correspond notamment à un internaute lisant le contenu de la page sur lequel se trouve la publicité.

On retrouve ici la même tendance que ce que nous avons mentionné plus haut.

Aller plus loin

Pour aller plus loin que la simple optimisation du contenu, la nature du contenu a également son importance. Et sur les comportements encouragés pour les internautes et potentiels clients. Les risques de surconsommation sont grands et la qualité des produits peut varier. De plus, certaines publicités ont recours à des mécanismes déceptifs via ce que l’on appelle le design persuasif. Vous pouvez à ce propos vous référer au guide proposé par les Designers Ethiques.

Voici quelques ressources complémentaires :

- Make Better Ads de WeTransfer [EN]

- Réduire les impacts environnementaux de la publicité en ligne via l’intelligence artificielle [EN] (sic)

- Global Media Sustainability Framework : un référentiel global pour la réduction des impacts environnementaux des campagnes publicitaires

Conclusion

La complexité du sujet de la publicité en ligne est plutôt saisissante.

Les possibilités sont nombreuses aussi bien en termes de types de contenus que de plateformes où les diffuser. Les impacts environnementaux des systèmes d’enchères qui régissent cela sont aujourd’hui méconnus. De même pour les échanges de données liés à la collecte de données, notamment de tracking.

Alors que la prise de conscience de ces impacts émerge, des outils et référentiels font leur apparition afin d’y remédier, le plus souvent via des approches d’optimisation technique. Les solutions existent et peuvent effectivement contribuer à la réduction des impacts environnementaux.

Toutefois, le sujet de la publicité en ligne devrait être considéré de façon holistique : les enjeux de sécurité, d’accessibilité, la captologie (éviter les mécanismes visant à manipuler les internautes) et plus généralement ce que l’on cherche à vendre et de quelle façon.

Si les choix d’ordre technique sont un premier pas important, une prise de conscience plus globale est indispensable pour effectuer à terme des choix éclairés. On pourrait notamment s’interroger sur la pertinence d’écoconcevoir une publicité pour, par exemple, des voitures thermiques.